Mieux relier la nature :

Un projet de connectivité écologique en Outaouais

Depuis septembre 2024, le CREDDO, en tant que maître d’œuvre de l’Initiative québécoise corridors écologiques (IQCÉ) en Outaouais, a mis sur pied le Groupe de travail sur la connectivité écologique en Outaouais (GTCO). En plus de contribuer à la démarche de l’IQCÉ, le GTCO découle du volet connectivité du grand projet régional Kidjimaninan qui est piloté par la communauté Kitigan Zibi Anishinabeg et dont le but est de “restaurer et protéger les écosystèmes de l’Outaouais”.

Crédit photo : Christina Marseille

Les objectifs de notre projet

IDENTIFIER ET CONSERVER DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES ESSENTIELS AU DÉPLACEMENT DE LA FAUNE ET À LA PRÉSERVATION DE L’INTÉGRITÉ DES ÉCOSYSTÈMES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE.

Pour répondre à cette vision, notre projet rassemble une diversité d’acteurs clés :

Les 5 MRC de l’Outaouais (Collines-de-l’Outaouais, Papineau, Pontiac, Vallée-de-la-Gatineau, Ville de Gatineau)

Une approche scientifique

Le GTCO a sélectionné des espèces indicatrices et parapluies pour représenter la faune des milieux naturels de l’Outaouais :

Cinq pour le sud et cinq pour le nord. Dans le sud, on retrouve l’ours noir, la martre d’Amérique, la grande musaraigne, la grenouille des bois et la salamandre cendrée, tandis que le nord est représenté par la martre d’Amérique, l’orignal, le loup, le castor et le grimpereau brun.

Grâce à la modélisation de leur capacité de déplacements, une première carte des corridors écologiques potentiels a été réalisée pour la zone sud. Puis, à la suite de consultations publiques, une deuxième version de cette modélisation a été développée afin de recueillir les commentaires des citoyen(ne)s et de parties prenantes de l’Outaouais.

Les corridors, affichés en bleu, connectent entre elles les « sources » (zones en vert). Ces sources sont des aires protégées, garantissant la conservation à long terme des habitats qu’ils contiennent. L'intensité de la couleur bleue indique le nombre d'espèces pouvant emprunter théoriquement chaque corridor : plus la teinte est foncée, plus le corridor est adapté à une grande diversité d’espèces. Une analyse similaire est prévue prochainement pour le nord de l’Outaouais.

Les deux versions de la modélisation peuvent être visualisées sur la plateforme Felt.

La carte produite pour le sud a été enrichie par des échanges avec des spécialistes en écologie et en connectivité, qui ont participé à affiner la méthodologie, le choix des espèces, les noyaux de conservation (en vert) et les corridors (en bleu) au cours du processus.

Méthodologie d’identification des corridors

ÉTAPE 1

Dans un premier temps, le territoire a été divisé en deux zones (sud et nord), pour mieux représenter les réalités territoriales. Le sud se distingue par sa plus importante urbanisation et l’activité agricole qui y a lieu, comparativement au nord qui est moins densément peuplé et marqué majoritairement par les activités forestières.

ÉTAPE 4

Afin de modéliser les corridors écologiques, une carte des surfaces de résistance du territoire a été développée à partir de modèles d’habitat et de données d’occupation du sol. Cette carte permet d’identifier les endroits ou les contraintes territoriales affectent les déplacements de la faune.

ÉTAPE 2

Les espèces fauniques tant pour le nord que pour le sud ont été choisies pour leurs caractéristiques représentatives des milieux naturels de la région. Elles sont des espèces parapluies, c’est-à-dire que leurs besoins écologiques sont assez diversifiés pour englober ceux d’une multitude d’autres espèces. Les espèces du sud sont les suivantes : l’ours noir, la martre d’Amérique, la grande musaraigne, la grenouille des bois et la salamandre cendrée. Tandis que le nord se caractérise par la martre d’Amérique, l’orignal, le loup, le castor et le grimpereau brun.

ÉTAPE 5

Une fois tous les éléments rassemblés, la modélisation de la connectivité fut réalisée à l’aide de l’outil Linkage Mapper. Celui-ci identifie les corridors à moindre coût de déplacement pour les espèces en se basant sur la carte de résistance du territoire mentionnée plus haut. Ce sont, en d’autres mots, les endroits où les déplacements par la faune demandent le moins d’énergie. De plus, les Pinchpoint (goulots d’étranglement critiques à la connectivité) furent modélisés. Ce sont des secteurs ou un rétrécissement dans le corridor est notable, retirer cette zone aurait des conséquences néfastes sur la connectivité.

ÉTAPE 3

Pour ce qui est de la sélection des noyaux de conservation, une première sélection des aires protégées et des territoires acquis à des fins de conservation a été effectuée. Par la suite, les sources ont été filtrées de manière à ne conserver que celles de 35 hectares et plus et à fusionner celles à moins de 400 mètres les unes des autres. Celles-ci représentent des espaces protégés à perpétuité, assurant ainsi l’atteinte de l’objectif de pérenniser dans le temps la connectivité écologique à travers le territoire.

ÉTAPE 6

Les résultats de la modélisation sont des cartes illustrant l’intensité d’utilisation des corridors par les espèces sélectionnées. Plus la couleur est foncée, plus le corridor est fréquenté par une variété d’espèces. Actuellement, les cartes et les données produites n’ont aucun statut légal. Ce sont plutôt des références scientifiques pour les MRC, qui pourront les utiliser pour la mise à jour des schémas d’aménagement et de développement conformément aux nouvelles Orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT).

Pour plus de détails sur la méthodologie, veuillez consulter ce document.

Crédits photos : Leo Visions, Ivan Rudoy, Joshua Earle, Tyler Moulton, Adam Davis, Derek Otway

Les citoyen(ne)s au coeur du projet

La conservation de la biodiversité est une responsabilité collective. C’est pourquoi la participation citoyenne occupe une place centrale dans ce projet.

Des événements de concertation ont été organisés pour recueillir les avis du public sur les corridors écologiques et les noyaux de conservation proposés.

Trois ateliers de cartographie participative en présentiel ont permis aux citoyen(ne)s de s’exprimer sur la localisation et les limites de ces espaces de connectivité essentiels.

Afin de rejoindre les personnes n’ayant pu participer à ces ateliers, un webinaire a été diffusé en ligne. Il présentait la démarche d’identification des corridors, et son enregistrement est disponible.

De plus, jusqu’au 15 juillet 2025, le grand public pouvait partager des commentaires sur les choix de corridors et de noyaux directement sur notre carte interactive sur la plateforme Felt.

VOUS VOULEZ RESTER INFORMÉ DES TRAVAUX SUR LA CONNECTIVITÉ ÉCOLOGIQUE EN OUTAOUAIS?

Inscrivez-vous à l’infolettre connectivité!

Crédit photos : Vincent Cameron

Un outil pour façonner l’aménagement du territoire

À l’issue de cette démarche collaborative et conformément aux nouvelles Orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT), les corridors écologiques sélectionnés seront transmis aux MRC afin d’être intégrés à leurs schémas d’aménagement et de développement (SAD) qui est le principal outil réglementaire en la matière.

L’OBJECTIF EST DE CONCILIER AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES EN TENANT COMPTE À LA FOIS DES BESOINS DE DÉPLACEMENT ET D’HABITAT DE LA FAUNE ET DE LA FLORE, AINSI QUE DES USAGES DU TERRITOIRE FAIT PAR LES CITOYEN(NE)S.

Le CREDDO accompagnera les MRC de l’Outaouais tout au long de ce processus. Pour assurer la réussite de cette mission, notre conseiller en aménagement durable des territoires, Vincent, y consacrera les trois prochaines années, jusqu’en 2028, date limite pour la mise à jour des SAD conformément aux nouvelles OGAT.

Les actualités du projet

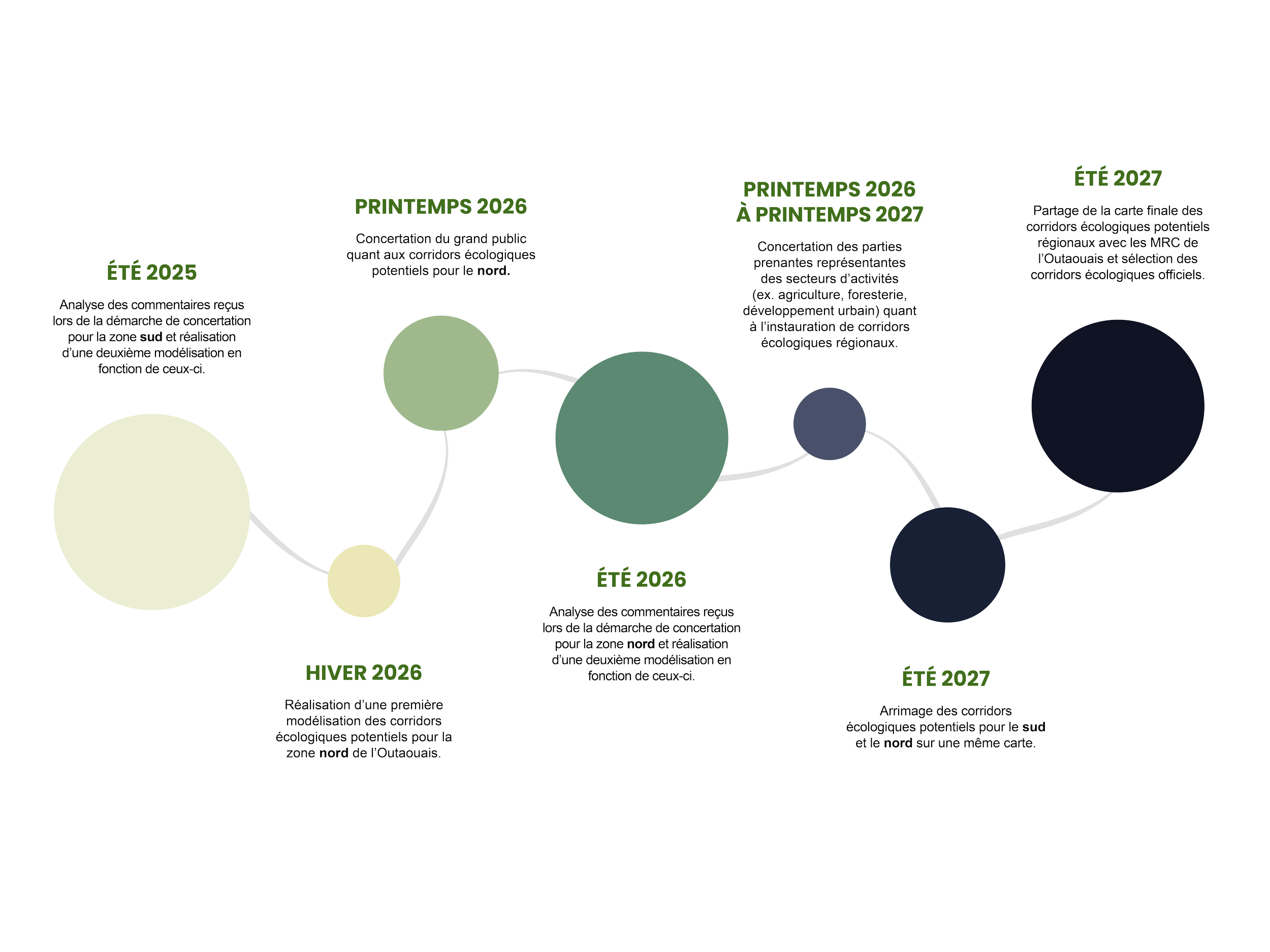

Une première modélisation des corridors écologiques potentiels dans le sud a déjà été réalisée. Toutefois, de nombreuses étapes restent à franchir au cours des trois prochaines années pour le GTCO. Découvrez ci-dessous la ligne du temps qui présente les étapes à venir :

Une question? Un projet? Nous sommes à votre écoute!

Contactez-nous!

Nos partenaires

Le Groupe de travail sur la connectivité écologique en Outaouais a été réalisé dans le cadre du projet Accélérer la conservation dans le sud du Québec (ACSQ), un projet de cofinancement pour lequel le gouvernement du Québec a investi plus de 144 M$.